-

ВСЕ УСЛУГИ

Консультация рентгенолога

Результаты через 30 минут

МРТ Томограф 1.5 Тл Siemens

24 часа 7 дней в неделю

Наш рейтинг на Яндексе - 5,0

Опыт врачей до 15 лет

-

О КЛИНИКЕ

- ЦЕНЫ МРТ

- ЦЕНЫ КТ

- ЦЕНЫ УЗИ

- АКЦИИ

- КОНТАКТЫ

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ

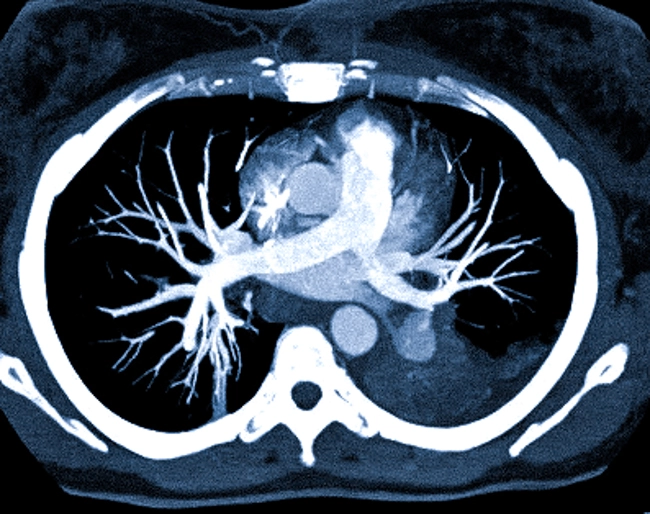

ОНЛАЙН ЗАПИСЬКомпьютерная томография органов грудной клетки - экспертный (лучший) способ визуализации заболеваний дыхательных путей, который позволяет уточнить характер отклонений, выявленных на флюоро-, рентгенографии, УЗИ.

Компьютерная томография органов грудной клетки - экспертный (лучший) способ визуализации заболеваний дыхательных путей, который позволяет уточнить характер отклонений, выявленных на флюоро-, рентгенографии, УЗИ. Послойные изображения области интереса, состоящие из множества тонких срезов, получают с помощью ионизации и программной оцифровки данных. При необходимости возможно создание трехмерных моделей зоны патологии без эффекта экранирования костными структурами. Из-за потенциального негативного воздействия рентгеновских лучей на организм человека проведение КТ легких ограничивают беременность и детский возраст. Маленьких пациентов при угрозе жизни чаще обследуют в условиях стационара после погружения в медикаментозный сон. Специальная подготовка к диагностической процедуре не предусмотрена. Для оценки опухолевой патологии (бронхолегочного рака, лимфогранулематоза), изучения особенностей кровообращения требуется введение контрастного вещества; в нативном виде хорошо видно кости.

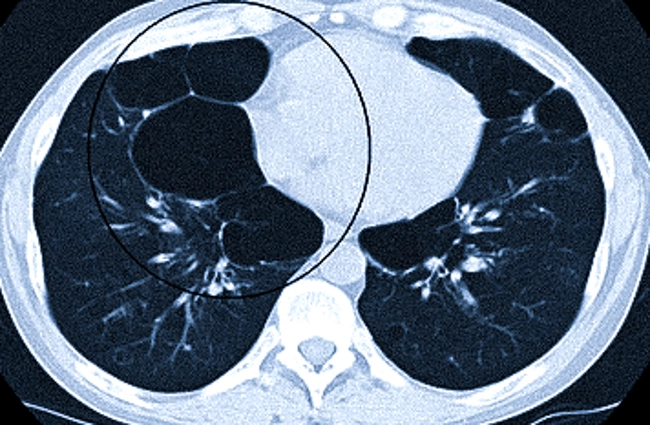

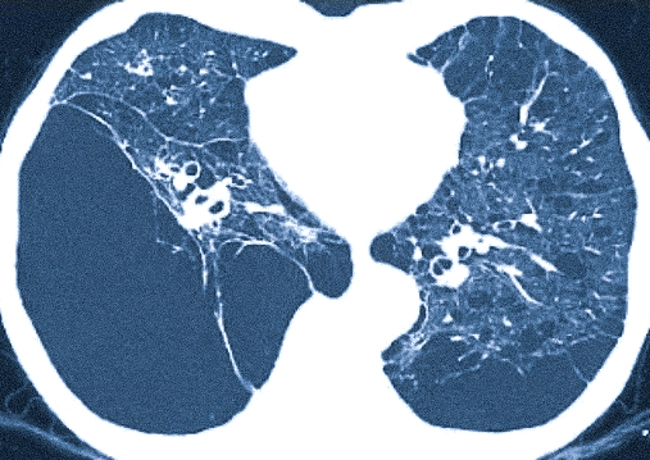

Единичное крупное тонкостенное образование в левом легком привело к сокращению объема функционально способной паренхимы и нарушению воздухообмена, на снимке, помимо буллы, видны бронхоэктазы

Единичное крупное тонкостенное образование в левом легком привело к сокращению объема функционально способной паренхимы и нарушению воздухообмена, на снимке, помимо буллы, видны бронхоэктазы

При расшифровке снимков врач опирается на рентген-семиотику - общепринятые КТ-признаки заболеваний органов дыхания. Компьютерная томография дает максимально подробные характеристики очага поражения в бронхах, легких и плевре, включая:

При трактовке результатов специалист лучевой диагностики выделяет ведущие рентгенологические синдромы заболеваний лёгких и средостения, указывает все выявленные отличия от нормы. Одним из признаков патологии является обнаружение так называемых ложных альвеолярных кист, представляющих собой воздушные пузыри.

Блебы и буллы в легких на КТ что это значит, как лечить процесс - рассмотрим подробнее далее. При визуализации псевдокист на снимке нужно проконсультироваться в клинике пульмонологии: отсутствие лечения в сочетании с провоцирующими факторами может привести к прогрессирующему снижению газообменной функции легких с присоединением необратимой дыхательной недостаточности, вплоть до необходимости трансплантации органа. Разрыв гигантской буллы опасен формированием пневмоторакса. Осложнения представлены:

Ученые считают, что у пациентов с буллами в легких вероятность появления рака в прилегающей к образованию ткани в четыре раза выше по сравнению со среднепопуляционной, поэтому в рамках диспансерного наблюдения предпочтительнее делать компьютерное сканирование, а не флюоро-, рентгенографию. Люди из группы риска нуждаются в осмотре врача не менее двух раз в год.

Разрушение стенок альвеол с образованием пузырей с воздухом, не участвующих в процессе газообмена: патология сопровождается утратой тканью эластических свойств

Разрушение стенок альвеол с образованием пузырей с воздухом, не участвующих в процессе газообмена: патология сопровождается утратой тканью эластических свойств

Механическое повреждение легкого, рубцовые изменения, спайки, перенесенная пневмония, хронический обструктивный бронхит, длительная никотиновая интоксикация, вдыхание агрессивных веществ, частиц пыли провоцируют образование в паренхиме органа округлой тонкостенной полости с воздухом. Подобные образования могут быть множественными. При формировании буллы межальвеолярные перегородки на фоне процессов дегенерации и атрофии разрушаются, чем вызывают объединение альвеол и повреждение терминальных бронхиол. Процесс напоминает выдувание мыльных пузырей: мелкие элементы постепенно сливаются в крупные. В медицинской практике некритичные буллезные изменения обнаруживают у 12% людей старше 30 лет. Не всегда присутствие единичных булл угрожает здоровью. Для прогноза и начала активных действий значимы:

По определению специалистов буллы на КТ легких - это ложные кисты (без внутренней выстилки эпителием бронхиального происхождения) диаметром больше 1 см и толщиной стенки до 1 мм. В научной литературе часто применяют термины “блебы”, “блебсы”, произошедшие от английского слова “blebs” - “пузыри”. По мнению ряда авторов, последние ассоциированы с плеврой и являются воздушным пространством в висцеральном листке размерами менее 1 см. Буллы и блебы могут формироваться в результате слияния элементов парасептальной эмфиземы.

Буллезная болезнь легких и буллезная эмфизема - различные нозологии. В первом случае отсутствуют изменения в паренхиме органа, окружающей ложную кисту/кисты. Во втором - имеет место диффузный процесс со множеством распространенных воздушных полостей, развившийся следствием ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких).

Отдельно рассматривают первичную буллезную болезнь легких на фоне врожденных патологий, ассоциированных с нарушением производства соединительной ткани - синдромы Марфана, Элерса-Данло и др.

При множественном распространении буллы могут быть локализованы в пределах одной/нескольких долей или с вовлечением всей паренхимы органов, соответственно поражение называют:

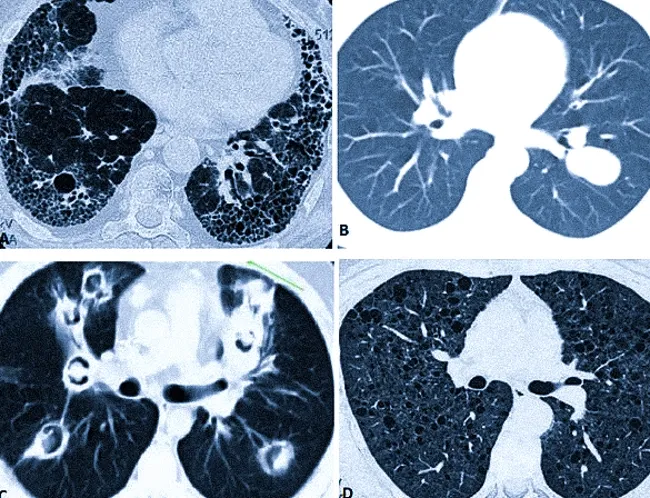

Заболевания, характеризующиеся образованием кист: А - сотовое легкое, B - ретенционная киста, C - аспергиллез, D - лейомиоматоз

Дифференциальный ряд заболеваний легких, имеющий схожие с буллами признаки на КТ средостения, включает:

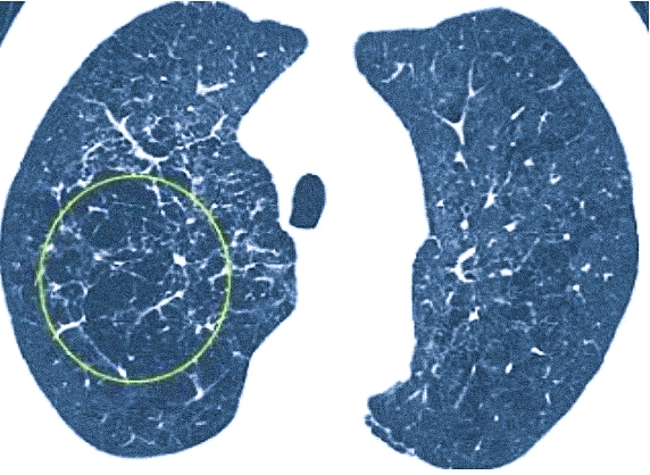

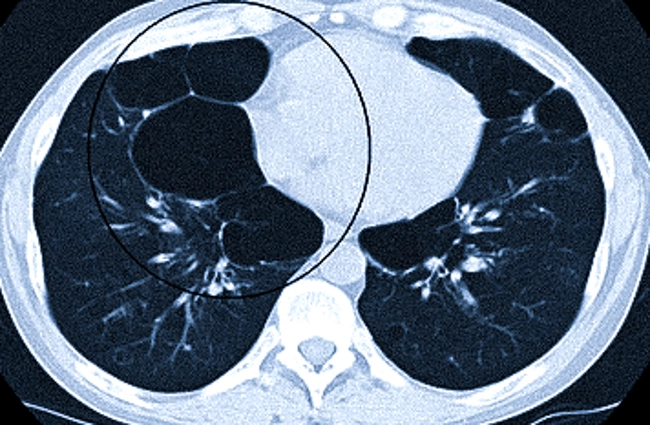

Область патологии обведена

При обнаружении на компьютерных томограммах участков повышенной воздушности легочной ткани, вызванных расширением пространств дистальных бронхиол и деструкцией альвеолярных стенок, без признаков фиброза, говорят об эмфиземе (emphysema). Заболеванию более подвержены мужчины.

Виды патологии отличаются друг от друга, встречаются смешанные формы. Основная классификация учитывает пораженную часть ацинуса:

Буллезная эмфизема - неблагоприятный исход любой из форм болезни. Гигантские буллы могут замещать практически всю паренхиму органа, на КТ это выглядит как “исчезающее легкое”.

Эмфизему также классифицируют по патогенезу:

Причин, инициирующих эмфизематозную перестройку, очень много. Последние разделены на две группы. К первой относят:

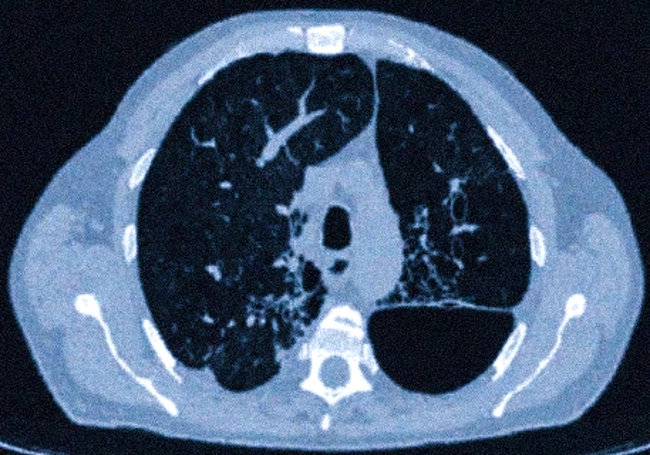

Септальная эмфизема с образованием гигантских булл: изменения ткани напоминают старую губку с дырами.

Перечисленные факторы приводят к нарушению эластичности и прочности элементов структуры легких. Эмфизема, которая развивается под влиянием последних - первична и имеет диффузный характер. Бронхиальная проходимость на вдохе не страдает.

Факторы второй группы базируются на повышении давления в респираторном отделе легких, что приводит к перерастяжению стенок альвеол, ходов и бронхиол. Наиболее показателен хронический обструктивный бронхит, который является основной причиной развития вторичной эмфиземы легких. Определенная роль принадлежит частому инфицированию верхних дыхательных путей вирусами и бактериями. Патоген попадает в организм через слизистую носа. При сниженном иммунном ответе у онкологических пациентов, людей с ВИЧ, сахарным диабетом микробная флора поражает и нижние отделы. Постоянное возникающее раздражение приводит к изменению структуры тканей.

Точный механизм образования булл до настоящего времени остается дискутабельным.

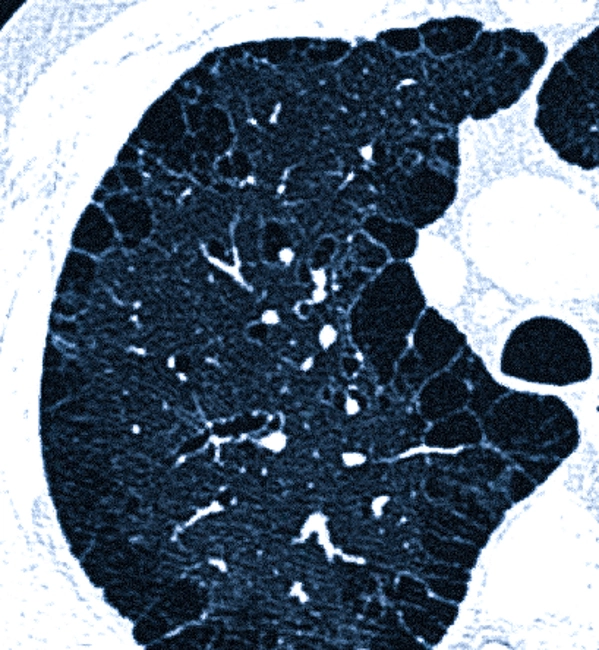

Центрилобулярная эмфизема легких является следствием бронхиальной обструкции на фоне длительного курения

Показания к КТ легких при эмфиземе:

Подход к терапии индивидуален

КТ грудной клетки лучше рентгенографии визуализирует ранние изменения в паренхиме органов дыхания.

Преобладают симптомы, связанные с хронической обструктивной болезнью легких. Пациент жалуется на одышку с удлинением выдоха, кашель, хрипы, нехватку воздуха при минимальной физической нагрузке. Типичный внешний вид пациента при декомпенсированной дыхательной недостаточности имеет специфические признаки, включая:

Уменьшение массы тела - неспецифический симптом, встречается при опухолях, болезнях пищеварительной системы и пр.

При первичной эмфиземе одышка более выражена, заболевание манифестирует в отсутствие кашля. Типичен симптом пыхтения, который имеет компенсаторное значение: некоторое облегчение наступает при повышении внутрибронхиального давления во время выдоха.

Буллезная болезнь легких развивает симптоматику при гигантских размерах пузырей, которые провоцируют одышку и дыхательную недостаточность.

Тактику лечения определяют в каждом случае индивидуально.

Пациентов с эмфиземой легких и небольшими буллами ведут в большинстве наблюдений консервативно, используют:

Важно выявить и устранить - по возможности - провоцирующий фактор. При наличии основного заболевания, способствующего прогрессированию эмфиземы, назначают специфическое лечение.

Операцию проводят:

Противопоказания к вмешательству:

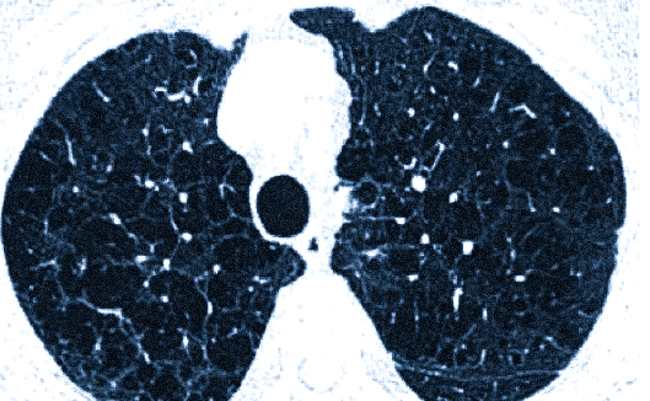

Множественные альвеолярные псевдокисты

Рутинная рентгенография не всегда информативна в диагностике эмфиземы легких и показывает изменения на продвинутой стадии, когда есть явная симптоматика. О наличии патологии судят, если рентгенограммы демонстрируют:

Полноценную картину, позволяющую достоверно подтвердить или опровергнуть эмфизему, предоставляет КТ.

Перечисленные изменения могут встречаться и при ряде других состояний - например, при обострении бронхиальной астмы, бронхиолите.

Компьютерное сканирование точнее визуализирует эмфизему на начальном этапе развития, показывает локализацию, размеры, распространенность завоздушенных зон.

Мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) отличает большая чувствительность в обнаружении эмфизематозных изменений (вне зависимости от выраженности процесса), чему способствует денситометрия - оценка плотностных характеристик подозрительной области по шкале Хаунсфилда. Информативность изображений системы дыхания повышает контрастирование.

Противопоказанием к введению усилителя на основе йода служат:

Всем пациентам требуется предварительная оценка креатинина крови, анализ действителен 10 дней.

КТ-признаки буллезной эмфиземы легких специфичны, патология представлена:

Признаки парасептальной эмфиземы на КТ: видны деструктивные изменения ткани по всем легочным полям, скопление булл в периферических зонах

Для постановки диагноза значимы:

Профилактика подразумевает:

При диагностике сосудистых патологий снимки с усилением информативнее нативных томограмм

Данный паттерн встречается при внутрилегочных узлах сосудистой природы. После анализа всех имеющихся изменений рентгенолог может сделать вывод о гематогенном метастазе, септическом эмболе, артерио-венозной аневризме. Определить точный диагноз помогает МСКТ-ангиография с контрастом - разновидность компьютерного сканирования. Усилитель позволяет дифференцировать лобарную эмфизему, туберкулему, солитарную кисту.

При артериовенозной мальформации на снимках КТ определяются питающий и дренирующий сосуды, патологический сброс крови из артерии в вену.

КТ-ангиография является самостоятельным типом обследования и может дополнять классическое компьютерное сканирование. Возможность минимизации лучевой нагрузки за один сеанс при высоком качестве изображений - преимущество мультиспиральных многосрезовых томографов.

Условно безопасно делать КТ легких два раза в год с промежутками между обследованиями в шесть месяцев. Если медицинская ситуация диктует иное, стоит обсудить с врачом альтернативные методы визуализации, возможность использования низкодозовых протоколов.

Большинство томографов предназначены для обследования людей с массой тела не более 150 кг

После оформления медицинской документации ассистент рентгенолога объясняет правила поведения в кабинете, показывает местоположение “тревожной” кнопки. Пациент должен убрать с области интереса предметы, способные вызвать на изображениях артефакты - ключи, телефоны, платежные карты, украшения и пр.

При запланированной КТ легких с рентген-контрастным веществом медсестра устанавливает катетер в вену и подключает болюсный инжектор для подачи усилителя. Для предотвращения тошноты нельзя переедать или приходить на процедуру голодным, питание обычное. Первоначально делают нативные снимки, берут паузу для распространения фармпрепарата с током крови по организму и завершают исследование. Во время КТ человек лежит на спине и следует командам медперсонала по задержке дыхания. Болезненные ощущения отсутствуют. Доктор наблюдает за самочувствием пациента из смежного помещения через стекло. Длительность нативной КТ (с укладкой) не превышает 5-7 минут, на лучевое воздействие приходится менее минуты. Диагностика с контрастированием занимает около получаса. В течение суток после сканирования следует увеличить количество выпиваемой жидкости.

В клинику следует принести:

Результат компьютерной томографии грудной клетки можно забрать в день исследования, при желании пациента заключение отправят на указанный электронный адрес сразу после описания доктором.

В диагностическом центре “Магнит”, СПб, компьютерная томография органов средостения проводится на аппарате экспертного класса Siemens SOMATOM, производства Германии. Наши специалисты имеют обширный опыт работы с пульмонологическими больными. При желании пациента убедиться в точности диагноза и подтверждения выводов рентгенолога доступна платная услуга: “Второе мнение”. Расшифровку снимков дополнительно выполнит ведущий эксперт клиники. Чтобы сделать КТ легких, необходима предварительная запись по телефону: 8 (812) 407-32-31 или через форму связи на сайте клиники. Информацию можно уточнить у операторов. Относительно недорогая цена КТ в “Магните” - по сравнению с другими медучреждениями Санкт-Петербурга - приятно удивит. Приходите - всегда рады Вам помочь!

Что показывает КТ грудной клетки, подготовка, показания и противопоказания

Фиброз легких на КТ и сотовое легкое

Узел в легком на КТ

КТ грудной клетки

Сегменты легких на КТ

Саркоидоз легких на КТ как выглядит

Признаки пневмофиброза легких на КТ что это

Показывает ли КТ легких рак

Подготовка к КТ легких

Можно ли определить поражение легких без КТ

МРТ или КТ легких что лучше

Как выглядят здоровые легкие на КТ

КТ легких как часто можно делать

КТ легких при температуре